Complément :

Source du document original de Pierre Thomas : http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img220-2008-01-07.xml

Une source de bitume à redécouvrir dans le Massif Central.⚓

On peut enfoncer un bâton d'au moins 40 cm dans le bitume, ce qui donne une valeur minimale de l'épaisseur du bitume.

Ce site est un des plus « beaux » affleurements français où des hydrocarbures suintent naturellement au niveau d'une « source » et forment un véritable ruisseau de bitume : le Puy de la Poix, au nom très évocateur, qui se situe à l'extrême Est de la commune de Clermont-Ferrand, près de l'aéroport de Clermont-Aulnat.

Totalement imperméable, le bitume est recouvert de quelques millimètres d'eau car ces photos ont été prises par temps pluvieux et de l'eau salée sort en même temps que le bitume.

Les feuilles mortes donnent l'échelle.

Il est probable que de nombreux petits animaux sont enfouis et en cours de fossilisation dans la masse du bitume.

L'affleurement se présente sous forme d'une cavité d'un mètre de diamètre, de profondeur supérieure à 40 cm. Cette cavité est pleine de bitume mélangé avec des feuilles mortes et autres débris végétaux. Ce bitume, associé à de l'eau salée, du méthane et des trace d'H2S (hydrogène sulfuré), remonte doucement du sous- sol par des fractures de l'encaissant (pépérite). Le mélange s'écoule lentement dans une mini-vallée sur une dizaine de mètres. Le débit en est bien sûr très faible et ne permet pas une « exploitation » (environ 1 litre par jour, estimation du 18ème siècle), surtout en hiver, période où le bitume est relativement figé. Le ruisseau est ensuite croisé par un chemin d'exploitation agricole ; le bitume est dispersé par chaque passage des engins agricoles.

Une petite vidéo montre l'aspect du bitume du Puy de la Poix.

Les sédiments oligocènes de Limagne sont naturellement riches en hydrocarbures. En effet, le lac de Limagne était très riche en vie, et les conditions de sédimentation ont préservé une grande partie de la matière organique. Cette matière organique a subi la diagénèse, et est en partie devenue du bitume (et non pas du pétrole à cause d'une légère oxydation). Ces hydrocarbures (moins denses que l'eau et les roches environnantes) remontent à travers les roches de la Limagne, en empruntant des failles qui affectent les milliers de mètres de roches sédimentaires. Les hydrocarbures peuvent aussi remonter en suivant les filons et/ou cheminées volcaniques qui percent la pile sédimentaire. C'est le cas au Puy de la Poix, qui correspond à un mini-volcan pépéritique. Ces hydrocarbures ne se sont jamais accumulés dans un piège structural (car il n'y a pas d'anticlinal ou de structures analogues en Limagne) ou sédimentaire, et atteignent ainsi la surface. Les suintements de bitumes sont très nombreux en Limagne.

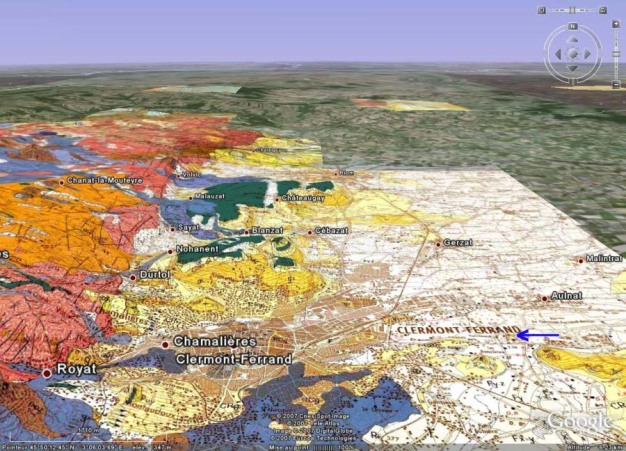

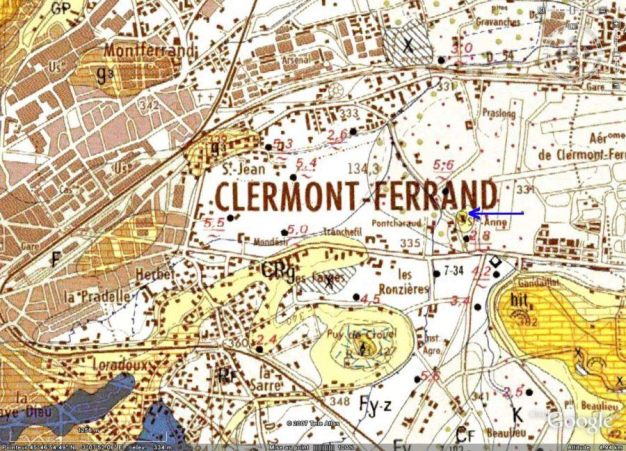

Le Puy de la Poix (flèche bleue) correspond à un mini affleurement jaune avec traits bleus correspondant à de la brèche pépéritique.

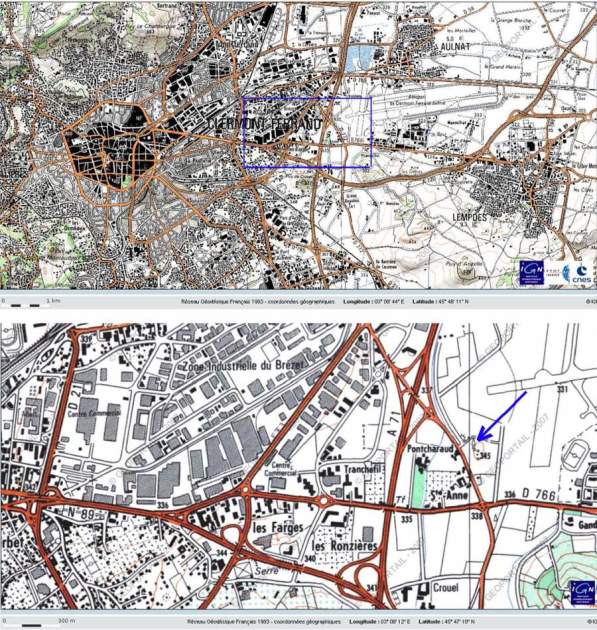

En haut, localisation générale vis à vis de la ville de Clermont-Ferrand. En bas, agrandissement du cadre bleu. Le Puy de la Poix correspond à la butte cotée 345 m. Le ruisseau de bitume se trouve exactement à l'extrémité de la flèche bleue, sur le flanc Nord de cette petite colline. On peut noter que le nom « Puy de la Poix » n'existe pas sur cette carte IGN moderne.

Ce Puy de la Poix a toujours intéressé les hommes, les hommes de sciences, et même les rois. Un menhir et divers objets archéologiques (maintenant détruits et/ou dispersés) y ont été découverts dans les siècles passés ; cela atteste d'une importante fréquentation dès l'âge du bronze. Il semblerait que Charles IX (1550-1574), passant en Auvergne voir son ami Michel de l'Hospital, demanda à voir le Puy de la Poix, très célèbre dans l'intelligentsia de l'époque. Cette source de bitume a été plus ou moins aménagée au cours des siècles. Tous les grands naturalistes des 18ème et 19ème siècles connaissaient le Puy de la Poix, au moins de réputation. En 1846, les Annales Scientifiques, Littéraires et Industrielles de l'Auvergne éditées par le grand naturaliste auvergnat Lecocq en parlent de la façon suivante :

Mais depuis cette date, le site est tombé dans l'oubli et la déchéance, comme de très nombreux sites géologiques français. Les aménagements autour de la source sont tombés en ruine ; les pistes de l'aéroport et une autoroute ont été construites à moins de 200 m. La petite colline appelée le Puy de la Poix correspond maintenant à une friche ; la source est située en contrebas d'une maison en ruine, cernée par des terres agricoles, une départementale, une autoroute et un aéroport. La mini-vallée par où s'écoule le bitume sert parfois (souvent) de dépotoir sauvage. Et bien peu d'Auvergnats du 21ème siècle, même parmi les « curieux », les naturalistes et les géologues, connaissent cette curiosité géologique, pourtant située sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand.

Une recherche sur un moteur de recherche est d'une navrante pauvreté. À part quelques lignes sur le site de la ville de Clermont Ferrand, on ne trouve que quelques mentions sur les anciennes recherches archéologiques ; les sites les plus nombreux proviennent du scan par Google de livres des 18ème et 19ème siècles. Dans n'importe quel pays développé « digne de ce nom », les curiosités géologiques sont mentionnées, protégées, signalées, aménagées ... Mais nous sommes en France !

Preuve en image de cet oubli et de cette « descente en enfer » de ce site anciennement prestigieux : le nom « Puy de la Poix » est absent des cartes BRGM et IGN actuelles (voir images 7 à 9). Il était pourtant présent sur les cartes dites « d'état major », ancêtres au 1/80 000 des cartes IGN détaillées actuelles.